Geschrieben von Amir Mahdi Moslehi

Die Entstehung und Entwicklung der arabischen Schrift

Kulturelle Vielfalt und moderne Typografie

ie arabische Schrift ist eines der ältesten und bedeutendsten Schriftsysteme der Menschheitsgeschichte. Sie diente nicht nur als primäres Mittel zur Aufzeichnung religiöser Texte, sondern als wichtiges kulturelles und künstlerisches Merkmal quer durch verschiedene Regionen. Ihre Entwicklung spiegelt ein komplexes Wechselspiel von regionaler Ästhetik, sprachlichen Strukturen und technologischen Innovationen wider. Von ihren frühesten kufischen Ursprüngen bis zur Bildung sechs kalligrafischer Stile – einschließlich Naskh – hat sich die Schrift kontinuierlich an die Bedürfnisse ihrer Benutzerinnen und Benutzer angepasst und eine reiche kalligrafische Tradition entstehen lassen.

Dieser Essay betrachtet die Entwicklung der arabischen Schrift, indem zunächst ihre Ursprünge und das Aufkommen verschiedener kalligrafischer Stile untersucht werden. Dabei liegt der Schwerpunkt auf den regionalen Einflüssen auf diese Formen. Anschließend werden die regionalen Unterschiede in den islamischen Gesellschaften dargestellt – wie die nordafrikanische, persische und osmanische Kalligrafie – und es wird aufgezeigt, wie sprachliche und kulturelle Besonderheiten die Schriftformen und Lesepraktiken beeinflusst haben. Besonderes Augenmerk wird auf die Anpassungen gelegt, die nicht-arabische Sprachen wie Persisch und Urdu an der Schrift vorgenommen haben, um ihren jeweiligen phonetischen und ästhetischen Anforderungen gerecht zu werden, und die so zu den verschiedenen Orthografien und kalligrafischen Konventionen innerhalb der östlichen Geschichte der arabischen Schrift beigetragen haben.

Darüber hinaus werden orthografische und formale Variationen wie Buchstabenproportionen, diakritische Zeichen und Layout-Texturen beleuchtet, die regionale Unterschiede kennzeichnen und sich auf die Lesbarkeit und visuelle Identität auswirken. Eine Untersuchung des Einflusses historischer Imperien, insbesondere der Safawiden und der Osmanen, zeigt, wie diese politischen Gebilde unterschiedliche kalligrafische Traditionen prägten, die bis in die moderne Typografie hineinreichen.

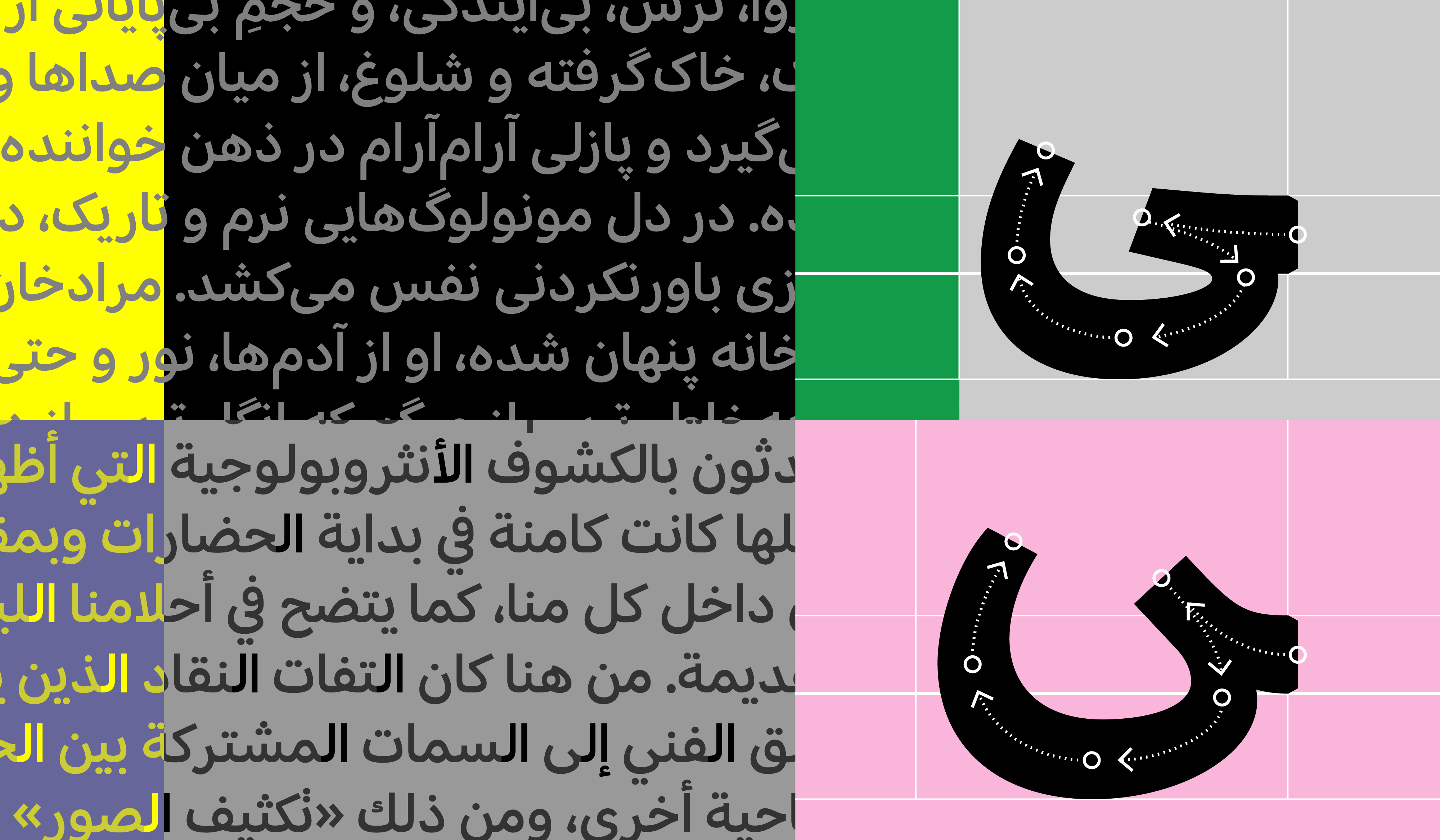

Auch der jüngste Übergang von der traditionellen Kalligrafie zu digitalen Schriften bringt neue Herausforderungen und Möglichkeiten mit sich. Beispielhaft wird der Designprozess hinter der persischen Version der Pangea Arabic beschrieben, einer auf dem lateinischen Design Christoph Koeberlins basierenden zeitgenössischen Schrift von Azza Alameddine, die sich an der westlichen Tradition der arabischen Schreibschrift orientiert. Um der persischen Orthografie und ästhetischen Konventionen besser gerecht zu werden, wurden dazu Schlüsselbuchstaben wie Meem, Seen, Heh, Yā und Waw angepasst. Dieser Prozess veranschaulicht, wie wichtig kulturelle Adaptionen für die Erstellung digitaler Fonts sind, die als zeitgemäß erkannt werden und dabei die unterschiedlichen Schriftkulturen respektieren.

Abschließend zeigt dieser Text die Wichtigkeit auf, die historischen, kulturellen und sprachlichen Faktoren zu verstehen, die die arabische Schrift geprägt haben. Sorgfältige typografische Anpassungen, wie sie bei der Entwicklung der persischen Version der Pangea Arabic vorgenommen wurden, sind für die Bewahrung der Tradition und damit Akzeptanz der Leserinnen und Leser bei gleichzeitiger Berücksichtigung des technologischen Fortschritts unerlässlich.

Seit dem Aufkommen des Islams und der weit verbreiteten Übernahme der arabischen Schrift in den Gebieten des islamischen Reiches ist die arabische Schrift weit gereist und hat sich entsprechend den angetroffenen kulturellen und geografischen Kontexten weiterentwickelt. Aufgrund der Bedeutung des Schreibens und der Kalligrafie in den islamischen Lehren – der Koran betont z. B. den Akt des Schreibens und Schwörens mit der Feder – wurde die arabische Schrift zu einem primären visuellen Symbol der kulturellen Identität in islamischen Gesellschaften. Diese Betonung lies die Kalligrafie zu einer bedeutenden Kunstform während der islamischen Zeit und darüber hinaus werden.

Die formalen Variationen der arabischen Kalligrafie, insbesondere die Entwicklung kunstvollerer, ausgefeilterer Stile im Laufe der Jahrhunderte, haben zur kontinuierlichen Weiterentwicklung der Schrift beigetragen und ihre ästhetischen und funktionalen Aspekte im Laufe einer über ein Jahrtausend währenden Geschichte geprägt.

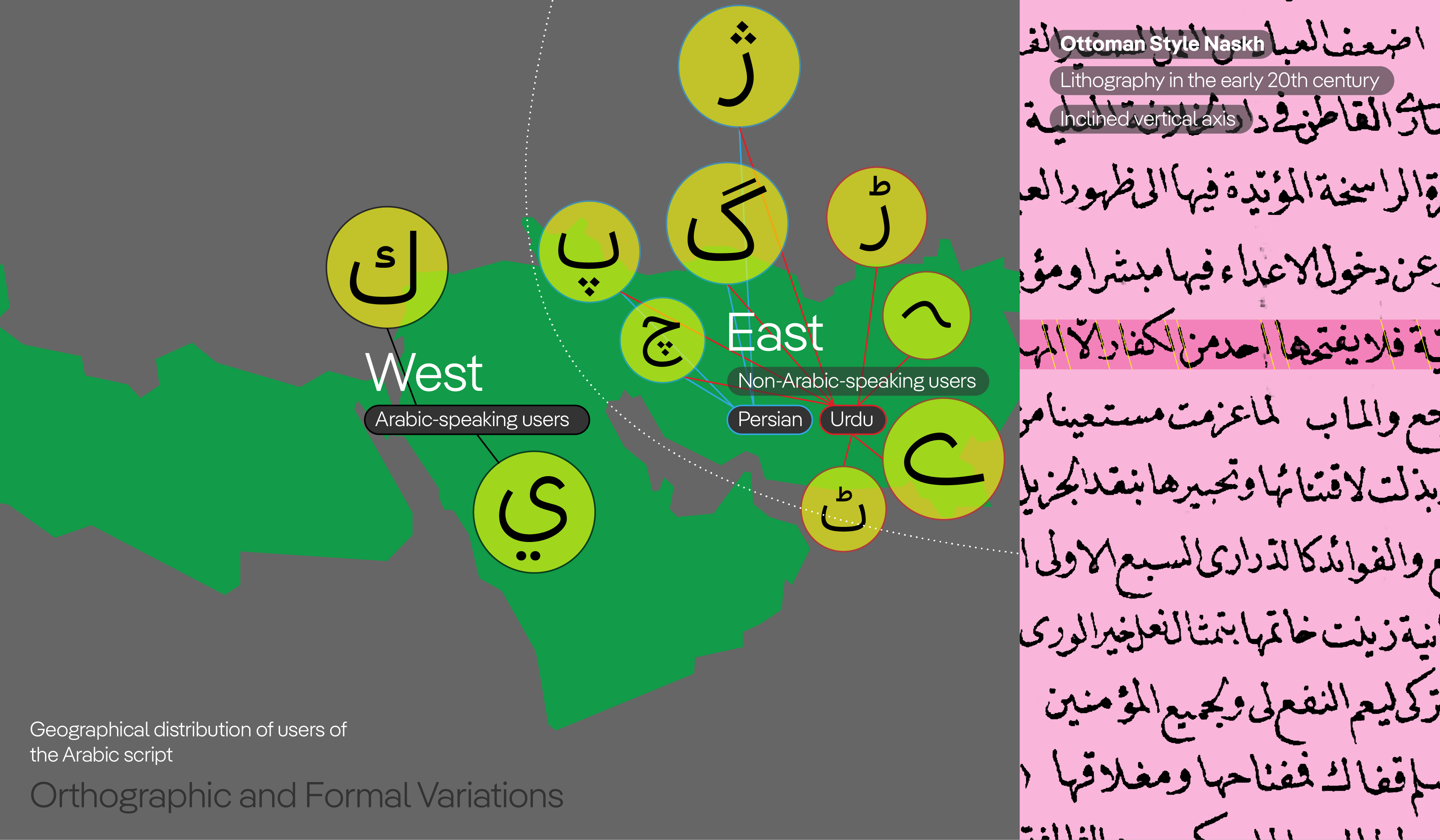

Angesichts der riesigen geografischen Ausdehnung des islamischen Reiches von West-China bis Spanien entstanden unterschiedliche Schreibtraditionen, die durch lokale sprachliche und kulturelle Eigenheiten beeinflusst wurden. Folglich entwickelten sich je nach regionalem und kulturellem Kontext unterschiedliche Lese- und Interpretationsweisen der arabischen Schrift. Es gibt demnach keine einheitliche Art und Weise, sie zu lesen oder zu schreiben; die Ansichten über Lesbarkeit und ästhetische Überlegungen variieren teils erheblich.

Entwicklung der kalligrafischen Stile

In den frühen islamischen Jahrhunderten herrschte die kufische Schrift vor. Sie wurde hauptsächlich für koranische und religiöse Texte unter staatlicher Obhut verwendet. Während der abbasidischen Periode entwickelte sich ein kursiverer Stil – die Rundschrift –, die die Grundlage für verschiedene zeitgenössische kalligrafische Stile wie Naskh bildete. Die Rundschrift führte geschwungene Elemente in die arabischen Buchstabenformen ein und veränderte die visuelle Textur von überwiegend horizontal und linear zu mehr abgerundet und offen, wobei die Buchstabenformen an natürlichen Schreibbewegungen ausgerichtet wurden. Dieser Stil wurde später zur Grundlage für die Entwicklung eines proportionierten Schriftsystems, das als die sechs standardisierten islamischen Schriften bekannt ist: Moḥaqqaq, Rayḥān, Thuluth, Naskh, Tōqīʿ, und Riqāʿ. Jede wurde für unterschiedliche Zwecke optimiert – Naskh wurde aufgrund ihrer Lesbarkeit und Vielseitigkeit am häufigsten für Texte verwendet, während Thuluth aufgrund ihrer Eigenschaften, die aufwendige kalligrafische Kompositionen erleichtern, für Titel und Inschriften bevorzugt wurde.

Regionale Variationen und Adaptionen

Aufgrund der unterschiedlichen kulturellen Einflüsse in den verschiedenen Gebieten passte jede Region die Schriften an ihre eigenen ästhetischen und funktionalen Bedürfnisse an. Das nordafrikanische Naskh unterscheidet sich beispielsweise vom persischen oder indo-pakistanischen Naskh nicht nur in ihrer Gesamtgestaltung, sondern auch in bestimmten Buchstabenformen. So hat beispielsweise die Endform des Buchstabens Yā im maghrebinischen Naskh ein Zahn-ähnliches Ende, was auf regionale kalligrafische Traditionen zurückzuführen ist. Außerdem werden bestimmte Buchstaben, wie die Anfangs- und Mittelform von Sād, im maghrebinischen Naskh ohne Zahn geschrieben. Ein Merkmal, das in östlichen Interpretationen der arabischen Schrift nicht vorkommt. Ein heutiges Beispiel für diesen regionalen Einfluss ist die arabische Variante der verbreiteten Schriftart Tahoma, die mit maghrebinischen Merkmalen entworfen wurde. Sie ist jedoch beim persischen Publikum weniger beliebt, da sie sich nicht gut an die lokalen Schreibkonventionen anpassen lässt.

Obwohl Arabisch in den ersten Jahrhunderten des Islams die offizielle Sprache der Wissenschaft und der Regierung war, sind nicht alle von der islamischen Zivilisation beeinflussten Regionen arabischsprachig. Der Iran und die persische Sprache sind für die Entwicklung und Verbesserung der arabischen Schrift von großer Bedeutung. Zudem war das Persische eine der ersten Sprachen, in die der Koran übersetzt wurde. Da die vorislamische Zivilisation im Iran reich an historischer Kultur und schriftlicher Überlieferung war, erfolgte der Einzug des Islam und der arabischen Sprache und Schrift in diese Gesellschaft durch eine andere kulturelle und historische Brille. Die sprachlichen Unterschiede zwischen Persisch und Arabisch spielen auch eine wichtige Rolle bei der unterschiedlichen Lesbarkeit der arabischen Schrift im Iran und in östlichen Ländern wie Indien, später Pakistan, im Vergleich zu anderen arabischen Staaten.

Persisch und Urdu gehören zur indoeuropäischen Sprachfamilie, während das Arabische zu den semitischen Sprachen zählt. In dieser Hinsicht unterscheidet sich die Syntax des Persischen vollauf von der des Arabischen, was zu unterschiedlichen strukturellen Merkmalen in geschriebenen Texten führt. So werden beispielsweise im Persischen und Urdu die bestimmten Artikel „Alif“ (الف) und „Lam“ (لام) nicht vor Substantive gesetzt, während dies im Arabischen einen vertikalen Rhythmus im Text erzeugt. Zudem sind die Wörter im Arabischen tendenziell länger als im Persischen. Die längeren arabischen Wörter lassen arabische Texte zusammenhängender und entlang der horizontalen Grundlinie ausgerichtet erscheinen. Im Gegensatz dazu sind die Wörter im Persischen oft fragmentierter, was zu mehr Leerstellen im Text führt als im Arabischen.

Daher passten iranische Schreiber auf der Grundlage dieser Unterschiede – die sich vor allem auf die Textstruktur bezogen – nach und nach kalligrafische Interpretationen der arabischen Schrift an, wie z. B. Naskh. Damit sollte eine bessere Kompatibilität erreicht und bessere Ergebnisse bei der Verwendung für persische Texte erzielt werden.

Anpassung der Kalligrafie für das Persische:

Die Entstehung der Nastaʿlīq

Die ersten Versuche, Naskh zu modifizieren, fanden während der mongolischen Herrschaft über islamische Länder wie den Iran statt, als sich eine eigene Interpretation des Naskh-Stils speziell für das Schreiben persischer literarischer Texte entwickelte. Das führt zur Etablierung des Nastaʿlīq-Kalligrafiestils. Im Laufe der letzten 600 Jahre wurde Nastaʿlīq zum vorherrschenden Schreibstil für persische Texte und später für Urdu.

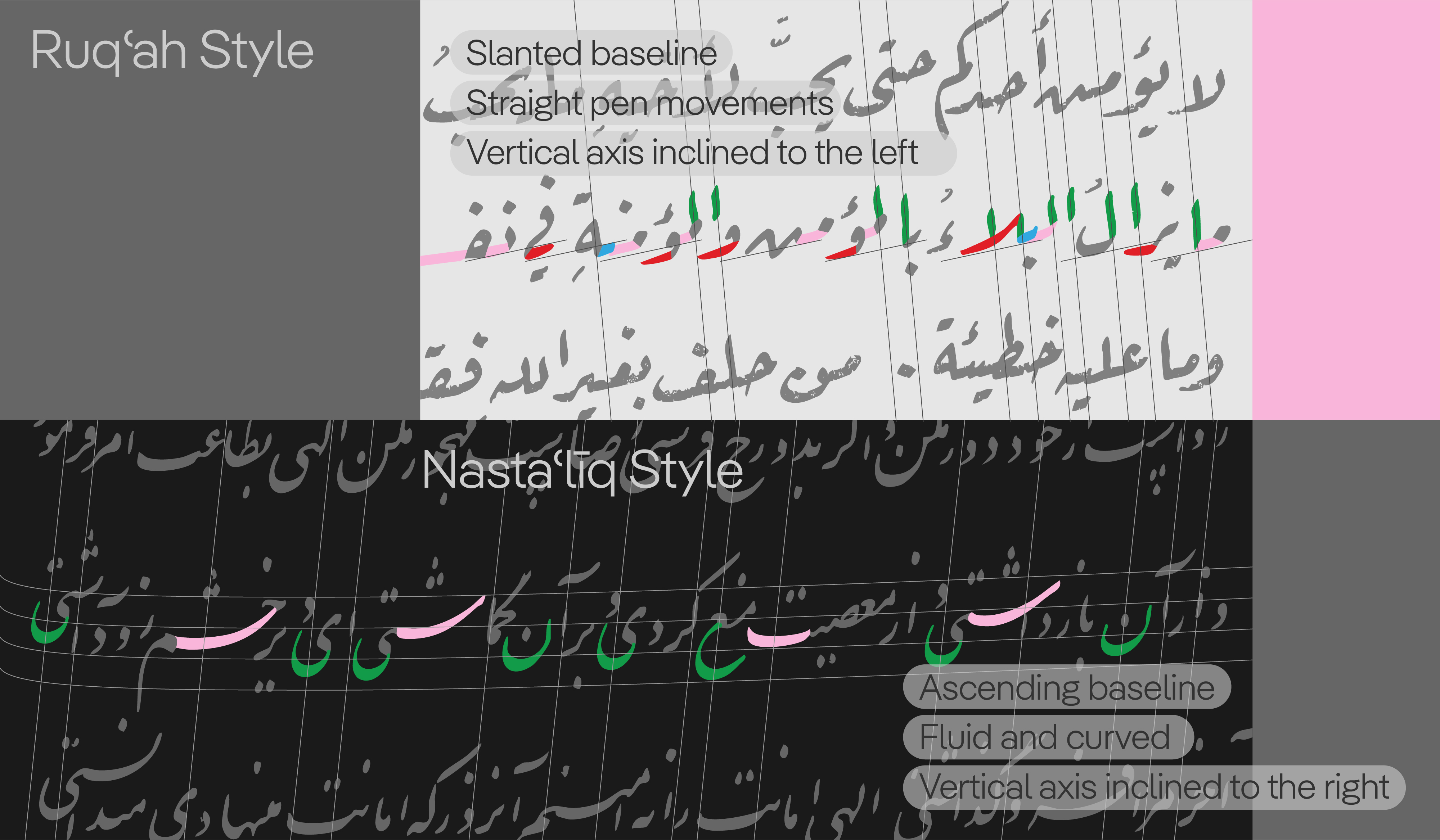

Merkmale der Stilart Nastaʿlīq wie die Verschiebung von Buchstaben entlang der horizontalen Grundlinie, schräge Verlängerungen und die Verbindung von Buchstaben von oben nach unten entlang einer schrägen Achse, angepasst an die Bedürfnisse der persischen Handschrift, machten die Schrift zu einem idealen Stil für das Schreiben in Persisch und Urdu. Dank dieser Merkmale können persische Wörter harmonisch aneinandergereiht und Leerstellen effektiv ausgefüllt werden, so dass der Text eine zusammenhängende und einheitliche Textur erhält.

Im Gegensatz dazu ist die Struktur von persischem Text im Naskh-Stil tendenziell weniger kohärent. Da die Naskh-Zeichen im Vergleich zu Nastaʿlīq an der horizontalen Grundlinie haften, ergibt sich eine ungleichmäßige Textur mit zahlreichen Leerräumen über und unter den Buchstaben. Infolgedessen fügen einige Schreibende diakritische Zeichen hinzu, um die Leerräume über den Buchstaben zu füllen und eine einheitlichere Textur zu erreichen.

In Bezug auf die formalen Merkmale von Nastaʿlīq im Vergleich zu Naskh ist seine geschwungene Form hervorzuheben – hier gibt es keine geraden Linien. Das verleiht ihr ein fließenderes und dynamischeres Aussehen. Das Aufkommen der Nastaʿlīq in den östlichen islamischen Ländern spiegelt neben sprachlichen Unterschieden auch regionale ästhetische Vorlieben in der Kalligrafie wider. Dies zeigt sich im besonderen Stil der Naskh, der in diesen Regionen verwendet wird und sich von dem in anderen Gebieten unterscheidet.

Regionale Unterschiede und moderne Variationen

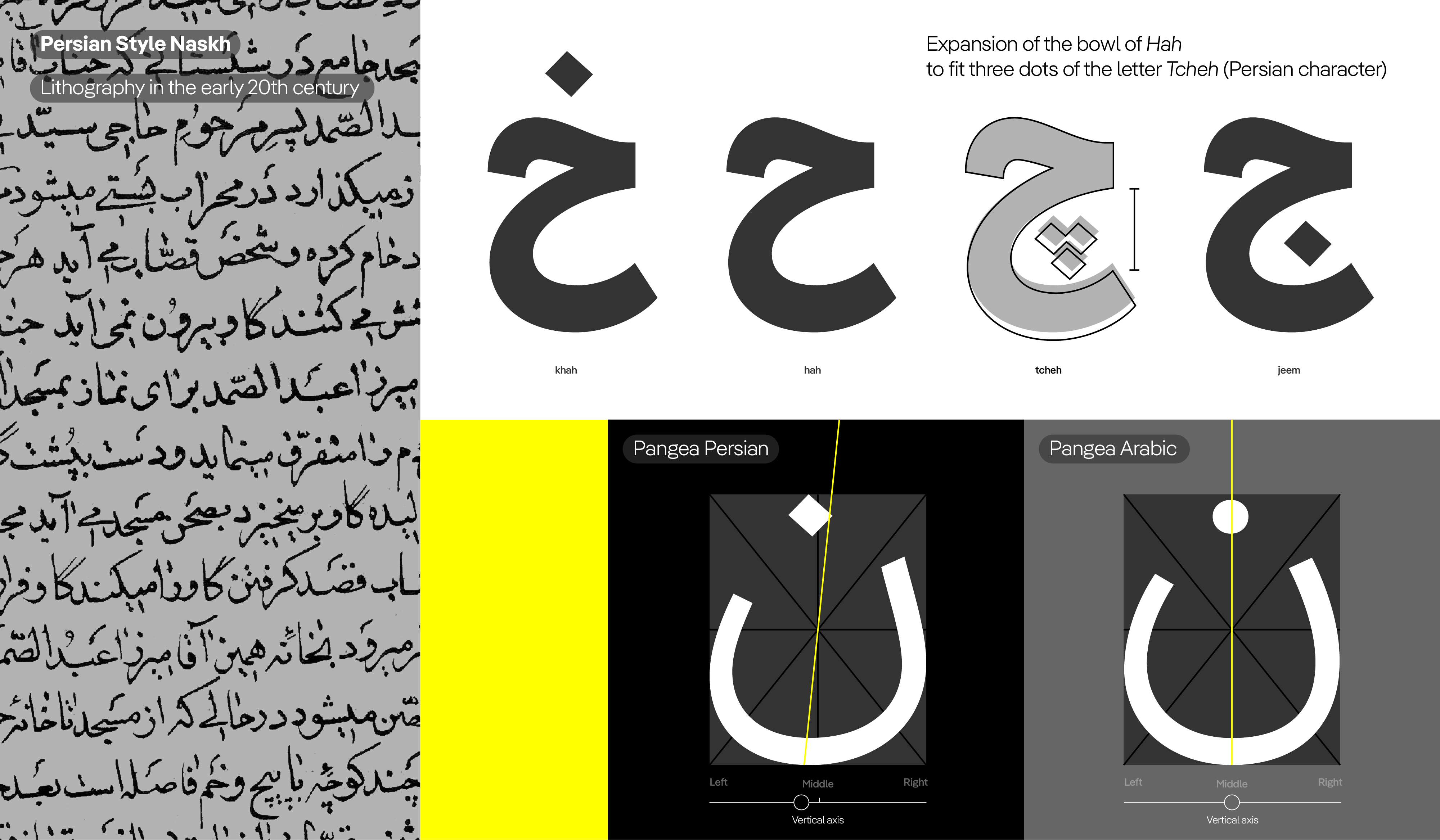

Nach der Gründung des Osmanischen Reichs in der Türkei und des Safawidenreichs im Iran als zwei Großmächte der islamischen Welt im 16. und 17. Jahrhundert entstanden zwei unterschiedliche kalligrafische Traditionen der arabischen Schrift, deren Einflüsse noch heute spürbar sind. So weisen beispielsweise der Naskh-Stil und andere islamische Schreibformen im Osmanischen Reich andere Komponenten und Proportionen auf als der Naskh-Stil im Iran jener Zeit. Im osmanischen Naskh sind die Buchstaben eher schräg, während sie im persischen Naskh eher senkrecht und aufrecht stehen. Das osmanische Naskh zeichnet sich durch klare Skelettstrukturen in den Buchstaben aus mit auffälligen Veränderungen in den Strichunterbrechungen und der Winkligkeit, während das persische Naskh weichere, breitere Striche verwendet, die die Buchstabendetails glätten und eine gleichmäßigere Dicke in den Kurven erzeugen.

Die Buchstaben des persischen Naskh sind insgesamt weicher, runder und großzügiger, was zum Teil auf die größeren Rundungen in den Buchstabenformen zurückzuführen ist, die mehr Weißraum erzeugen. Der Naskh-Stil in Pakistan ist sogar noch ausladender als der persische Naskh-Stil, der sich eng an die natürlichen Handbewegungen beim Schreiben anlehnt, weniger kalligrafische Komplexität aufweist und eher einen handschriftlichen Duktus aufweist. Demzufolge verlagerte sich die Bandbreite der Interpretationen des Naskh-Stils von den westlichen islamischen Ländern – Erbe der osmanischen Kalligrafieschule – in die östlichen Regionen, wo sie flüssiger und sanfter ausgeführt werden.

Zu den Unterschieden in den formalen Präferenzen und der Dualität zwischen flachen und fließenden Buchstabenformen gehört auch der Kontrast zwischen den im Westen und im Osten der islamischen Länder üblichen Handschriften. Der Ruqʿah-Stil ist der vorherrschende handschriftliche Stil in den westlichen Regionen. Bei diesem Stil stehen die Buchstaben auf einer schrägen Grundlinie, mit abstrahierten Strichen und minimalen Kurven, die mit einer geraden Federbewegung geschrieben werden. Die Striche in Ruqʿah sind einfach und gerade. Sie erzeugen Texte mit einer linearen und streng kontrollierten Struktur, die sich auf die obere und untere Begrenzung der Linie beschränkt. Die Buchstaben und Wörter sind von einem rechteckigen Rahmen umgeben und nebeneinander angeordnet.

In den östlichen Regionen der arabischen Schrift ist hingegen der Nastaʿlīq-Stil die vorherrschende Handschrifttradition. Wie bereits erwähnt, weist der Stil keine geraden Linien auf und die Buchstabenformen wirken im Vergleich zu anderen islamischen kalligrafischen Stilen fließender und geschwungener. In Nastaʿlīq gehen die Wörter ineinander über. Um eine ausgewogene Komposition auf einer einzigen Zeile zu erreichen, werden die Buchstaben und Wörter zudem relativ zur horizontalen Grundlinie verschoben. Folglich wirkt die Textstruktur in Nastaʿlīq dünner als in Ruqʿah, mit mehr Negativraum. Aufgrund der abgerundeten Formen und der kaskadenartigen Anordnung der Buchstaben ist ihre Gesamttextur fließender und freier. Diese Unterschiede sind, wie erwähnt, in der Schriftkultur, sowohl durch sprachliche Unterscheidungen als auch durch ästhetische Vorlieben dieser beiden Regionen beeinflusst.

Ein weiterer Faktor, der die Unterschiede beim Lesen der arabischen Schrift zwischen arabischen und nicht-arabischen Benutzerinnen und Benutzern in den östlichen Regionen beeinflusst, sind orthografische Abweichungen. So enthalten beispielsweise in der neupersischen und der Urdu-Rechtschreibung die Form des Buchstabens Yā (AlefMaksura/YehFarsi/ی) und seine Endvariante nicht die beiden Unterpunkte wie in der arabischen Rechtschreibung. Daher hat Yā in Urdu und Persisch mehr Platz für den absteigenden Schweif, der Bauch bzw. die Rundung von Yā wird hier größer wiedergegeben.

Im Gegensatz dazu wird zur Unterbringung der Unterpunkte von Yā (Yeh/ي) der Bauch des Buchstabens in der arabischen Rechtschreibung kompakter geschrieben – insbesondere beim finalen Yā,, das sich von rechts an den vorangehenden Buchstaben anschließt. Gelegentlich beginnt die anfängliche Verbindung des finalen Yā in solchen Schriften mit einer Aufwärtsbewegung: Dieses Merkmal kommt in persischen und Urdu-Interpretationen nicht vor.

Aufgrund dieser formalen Unterschiede und in Anbetracht der häufigen Wiederholung des Buchstabens Yā in Texten, die in diesen Sprachen in arabischer Schrift verfasst sind, ergibt sich eine besondere Textur, die arabisch geschriebene Texte von anderen abhebt.

In der persischen und der Urdu-Rechtschreibung erzeugt das Vorhandensein von Drei-Punkte-Buchstaben wie Tchah (چ) und Peh (پ), die jeweils ihre eigenen einzigartigen Formen haben, eine andere Textur als im arabischen Text. Um innerhalb der umgekehrten Kurven des Buchstabens Ḥā (ح) genügend Platz für die drei Punkte zu schaffen, wird sein Bauch in persischen und Urdu-Manuskripten außerdem größer dargestellt.

Ein weiteres Merkmal, das die Urdu-Rechtschreibung vom Persischen und Arabischen unterscheidet, ist die häufige Verwendung des Buchstabens Baree Yā (Baree ye/ے), der eine liegende, horizontale Form aufweist. Im Persischen Nastaʿlīq wird Baree Yā als umgekehrter Yā mit einer länglichen, liegenden Form bezeichnet. Da er eine Rückwärtsbewegung beinhaltet, ist eine besondere Handhabung erforderlich, um Kollisionen mit umliegenden Buchstaben und Punkten zu vermeiden.

Zusammengefasst gibt es insbesondere folgende formale Unterschiede bei arabischen Schriften in westlichen und östlichen Regionen:

- Das Fehlen der bestimmten Artikel „Alif“ und „Lam“ in Persisch und Urdu verringert den vertikalen Rhythmus in Texten, die in diesen Sprachen geschrieben sind.

- Aufgrund ästhetischer Vorlieben und orthografischer Unterschiede werden die Rundungen von Buchstaben wie Nūn (ن), Yā (ي) und Ḥā (ح) größer und länger wiedergegeben.

- Das östliche Naskh weist im Vergleich zum westlichen Naskh proportional größere und fließendere Formen auf.

Unter Berücksichtigung dieser Betrachtungen und Gegebenheiten wurde die Schrift Pangea Arabic von ihrer Designerin Azza Alameddine mit beratender Hilfe von Amir Mahdi Moslehi schrittweise für die Verwendung in Pangea Persian überarbeitet. Die wichtigsten Änderungen, die dabei vorgenommen wurden:

- Initiale und mediale Meem-Formen (مـ ـمـ): In persischen Schriften, die mehr von kalligrafischen Buchstabenformen beeinflusst sind, hat die Spitze der Meem-Schleife eine dreieckige Form; die übliche geometrische und kreisförmige Ausführung wird nicht angewendet.

- Initiale Seen-Form (سـ): Wie zuvor erwähnt, sind im persischen Naskh-Stil im Vergleich zum arabischen Naskh-Stil (der Teil des osmanischen kalligrafischen Erbes ist) die vertikalen Achsen der Buchstaben stärker ausgeprägt. Daher werden in der persischen Schrift die zweiten und dritten Zähne von Seen vertikal ausgeführt und die im Arabischen übliche geneigte Form der Zähne von Seen (wie z. B. in den Adobe-Schriften) wird nicht verwendet.

- Anfangsform Heh (هـ): In der Lehre wird der Buchstabe Heh oft als Kombination des Dal (د) und der mittleren Form von Feh (ـفـ) dargestellt. Da die Schleife sehr der mittleren Form von Feh der Form des Waw-Kopfes (و) ähnelt (und wie bereits bei Meem erläutert, wo die Spitze der Meem-Schleife dreieckig und scharf ist), folgen auch andere schleifenförmige Buchstaben dieser formalen Logik. Daher wird die zweite Heh-Loop in persischer Schrift mit einer scharfen Spitze und entlang einer geneigten Achse ausgeführt.

- Schwerpunktachse der Bäuche von Nūn (Noon/ن) und Yā (Yeh/ي): Die schräge Achse, die bei der Ausführung von geschwungenen Buchstaben in der persischen Schrift zu beobachten ist, lässt sich auch bei den Bäuchen von Nūn und Yeh nachvollziehen. Anders als in der arabischen Schrift, wo der Schwerpunkt in der Mitte des gedachten Kreises liegt, ist er in der persischen Schrift leicht nach links verschoben. Die Position des Punktes von Noon wird ebenfalls entlang dieser Schwerpunktachse bestimmt und ist gegenüber der Mitte der Rundung leicht nach rechts geneigt.

- Anfangsbewegung des Endbuchstabens Yā (Yeh/ـي): Wie ebenfalls angemerkt schafft das Fehlen der Punkte unter Yeh im Persischen und Urdu mehr Platz unter dem Buchstaben. Daher ist der Yeh-Bauch im Persischen und in Urdu größer und ausgedehnter. In der arabischen Schrift ist die Rundung des Yeh hochgezogen, um die Punkte darin unterzubringen, was zu einer Aufwärtsbewegung des Yeh führt – ein Merkmal, das in der persischen und der Urdu-Schrift nicht üblich ist.

- Form des Waw-Kopfes (و): Der Kopf von Waw ist als dreieckige, spitze Schleife ausgeführt – wie andere geschlungene Buchstaben, die in der persischen Schrift eine schräge Achse bilden.

- Proportionen von Yā (Yeh/ی): Der Buchstabe Yeh besteht aus drei separaten Bewegungen, der Anfangsbewegung (das Ende von Yeh), der mittleren oder Übergangsbewegung (eine relativ flache Kurve, die das Ende mit dem Yeh-Bauch verbindet) und der Endbewegung, die die längste ist, den Yeh-Bauch umfasst und mit einem dünnen Federstrich endet. In der persischen und der Urdu-Schrift ist der Weißraum oberhalb der Yeh-Rundung (zwischen dem End- und dem Übergangsstrich) offener, während der Negativraum unterhalb der mittleren Bewegung leicht reduziert ist.

- Endform von Reh (ر): Die Endform von Reh folgt der von Waw. Wie bereits in Bezug auf das Waw in der persischen Schrift beschrieben ist sein Kopf spitz. Dadurch entsteht eine schräge Achse, die die Form des Schweifs oder Endes von Waw beeinflusst. Der Schweif von Waw ist ebenfalls mit einer leicht scharfen Spitze ausgeführt und die Krümmung des Schweifs ist nicht abgeflacht. Daher ist auch der Schweif von Reh leicht spitz.

- Form und Größe der Punkte: In der arabischen Schrift sind die Punkte Elemente, die die Struktur des Textes und den Charakter der Buchstaben erheblich beeinflussen können. Kreisförmige Punkte vermitteln aus persischer Sicht einen kindlicheren und informelleren Ton als die rautenförmigen Punkte, die deshalb in der persischen Schrift häufig verwendet werden. Außerdem sind die Punkte im Persischen kleiner und weniger auffällig als im Urdu.

Die vorgenommenen Änderungen an der Pangea Arabic zielten in erster Linie darauf ab, das Design – basierend auf den populärsten Schriftarten im Iran – dem gängigen Stil zeitgenössischer persischer (bzw. Farsi-)Schriften anzunähern. Daher wurden zu Beginn des Projekts die am häufigsten verwendeten persischen Fonts in Online-Medien und einflussreichen Rundfunkprogrammen untersucht. Die hierbei identifizierten Merkmale wurden als die offensichtlichen und entscheidenden Unterschiede in der Interpretation von Persisch und Arabisch innerhalb der arabischen Schrift erkannt. Unter Berücksichtigung dieser Unterschiede wurde die Schrift für das persische Publikum sorgfältig angepasst, indem das Design der Pangea Arabic grundsätzlich beibehalten und lediglich in begrenztem Maße verändert wurde.

Historische und analytische Quellen

- Blair, Sheila ‘Islamic Calligraphy’, Edinburgh, Edinburgh University Press, 2008.

- Elaine Wright ‘The Look of the Book: Manuscript Production in Shiraz, 1303–1452’, University of Washington Press, 2013

- Nemeth, Titus ‘Arabic Type-Making in the Machine Age: The Influence of Technology on the Form of Arabic Type, 1908–1993’, Islamic Manuscripts and Books, volume 14, Leiden; Boston: Brill, 2017.